Trayectorias académicas: el papel del compromiso como mediador en la decisión de abandonar o permanecer en la universidad

18 de septiembre de 2025

El abandono universitario se ha convertido en un fenómeno de interés creciente a nivel internacional, debido a sus profundas implicaciones sociales, económicas y personales. En este contexto, comprender los factores que influyen en la decisión de los estudiantes de continuar o abandonar sus estudios es fundamental para diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y el éxito académico. Este estudio, basado en modelos interaccionistas, profundiza en la importancia del compromiso del estudiante como mediador clave, explorando cómo variables como la integración social, la satisfacción y las expectativas influyen en este proceso.

Abandono universitario

El estudio del abandono universitario ha ganado relevancia en los últimos años por considerarse un problema de corte internacional. Así, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019), países como Canadá, Irlanda y Reino Unido se encuentran en el grupo de aquellos que cuentan con una tasa alta de abandono (superior al 15%), aunque hay países con tasas aún más elevadas como, por ejemplo, España con un 33.2% (Ministerio de Universidades, 2023). En Europa, la investigación en torno a este fenómeno ha crecido, además, después de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pues tras su entrada en vigor la finalización de los estudios universitarios ha sido considerada como uno de los indicadores de calidad dentro de las universidades (Íñiguez et al., 2016).

En la actualidad, existe una creciente necesidad de entender las principales razones que llevan a los estudiantes universitarios a abandonar sus estudios en los primeros años de carrera. Esta necesidad ha sido impulsada por dos factores importantes: En primer lugar, el abandono de los estudios universitarios puede tener consecuencias negativas significativas a nivel personal y familiar, incluyendo problemas de salud mental como ansiedad, depresión y baja autoestima, conflictos familiares y la pérdida de oportunidades tanto personales como profesionales (Sosu y Pheunpha, 2019). En segundo lugar, el abandono universitario conlleva un coste económico significativo para la sociedad, incluyendo la pérdida de oportunidades laborales para trabajadores cualificados (Torrado y Figuera, 2019).

Una perspectiva reciente, y con especial relevancia en el estudio de este fenómeno, es la que aportan los modelos interaccionistas, los cuales rechazan la idea de que el abandono pueda entenderse desde una única dimensión y sostienen que es necesario considerar diferentes variables de origen multicausal, así como su confluencia, para explicar el fenómeno (Bean y Eaton, 2001; Tinto, 1975). De hecho, una reciente revisión sistemática, en la que se analiza la producción científica del abandono de los estudios durante los últimos 5 años, ha informado que la mayoría de las investigaciones concluyen que el abandono es un proceso de toma de decisiones que consta de diferentes fases y que las causas que lo producen son diversas y de múltiple naturaleza (Véliz-Palomino y Ortega, 2023). Uno de estos modelos es el de Bean y Eaton (2001), el cual propone una perspectiva sobre la retención estudiantil basada en diferentes etapas. La primera etapa se centra en las características de entrada de los estudiantes, considerando que cada individuo ingresa a una institución con atributos psicológicos previos derivados de experiencias pasadas, habilidades y comportamientos. Una vez dentro de la institución, el estudiante interactúa en diversos contextos (burocrático, académico, social) y mantiene relaciones externas a la institución con padres, cónyuges, empleadores y amigos. Dentro de la institución, los estudiantes se involucran en autoevaluaciones influenciadas por procesos psicológicos. Según estos autores, las reacciones emocionales en el entorno universitario motivan a los estudiantes a emplear estrategias adaptativas para integrarse tanto académica como socialmente. Estos elementos son fundamentales para comprender cómo los estudiantes responden emocionalmente a su entorno y buscan adaptarse en términos académicos y sociales. Todos estos componentes que interactúan dentro del ambiente institucional, darán como resultado las actitudes, definidas como el ajuste y compromiso institucional de los estudiantes, que dará como resultado un proceso de toma de decisiones para, finalmente, decidir persistir en la institución.

El compromiso del estudiante

Dentro de esta multicausalidad, una de las variables personales de mayor relevancia en estos modelos es el compromiso del estudiante (student’ engagement) con el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Según Schaufeli y Bakker (2010), el compromiso se define como un estado positivo, satisfactorio y duradero de la implicación en las actividades académicas caracterizado por tres dimensiones: el vigor (energía y entusiasmo que un estudiante siente al realizar una tarea), la dedicación (implicación y compromiso de un estudiante con su tarea) y la absorción (concentración y atención que un estudiante presta a su tarea, incluso cuando la tarea es difícil o demandante).

En resumen, cuando hay un alto compromiso implica que los estudiantes están activamente involucrados en su aprendizaje, se sienten comprometidos con su tarea y tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje. Por ello, los estudiantes que se perciben como más comprometidos con sus estudios y con su institución son los que menos probabilidades tienen de abandonar sus estudios (Abreu-Alves et al., 2022; Marôco et al., 2020; Tight, 2019; Truta et al., 2018).

Asimismo, el engagement puede abarcar diferentes áreas personales, con fuerte interacción entre ellas, como son la conductual, la cognitiva, la afectiva y la social (Fredricks et al., 2004). En todas ellas, un fuerte compromiso está seguido por actividades, pensamientos y actitudes facilitadoras de un aprendizaje significativo. En ese sentido, Wang y Eccles (2013) observan que el compromiso se puede entender como la inversión psicológica de un estudiante en actividades de aprendizaje, incluyendo la atención sostenida y el aprendizaje autorregulado (Self-Regulated Learning –SRL–). Por su parte, SRL sería un proceso formado por pensamientos auto-generados, emociones y acciones que están planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos personales (Panadero y Alonso-Tapia, 2014; Zimmerman, 2000). Los estudiantes autorregulados son aquellos que reconocen sus necesidades para desarrollar experiencias de aprendizaje óptimas, poniendo en marcha estrategias para mejorar su rendimiento académico. Aquellos estudiantes que se muestran más autorregulados a la hora de aprender son también quienes tienen un mejor rendimiento académico (Mega et al., 2014; Sun et al., 2017). A su vez, el rendimiento académico ha sido una de las variables que tradicionalmente se ha relacionado con la intención de permanencia, de tal manera que aquellos estudiantes que cuentan con un mejor rendimiento académico son los que deciden persistir en sus estudios (Ortiz-Lozano et al., 2018).

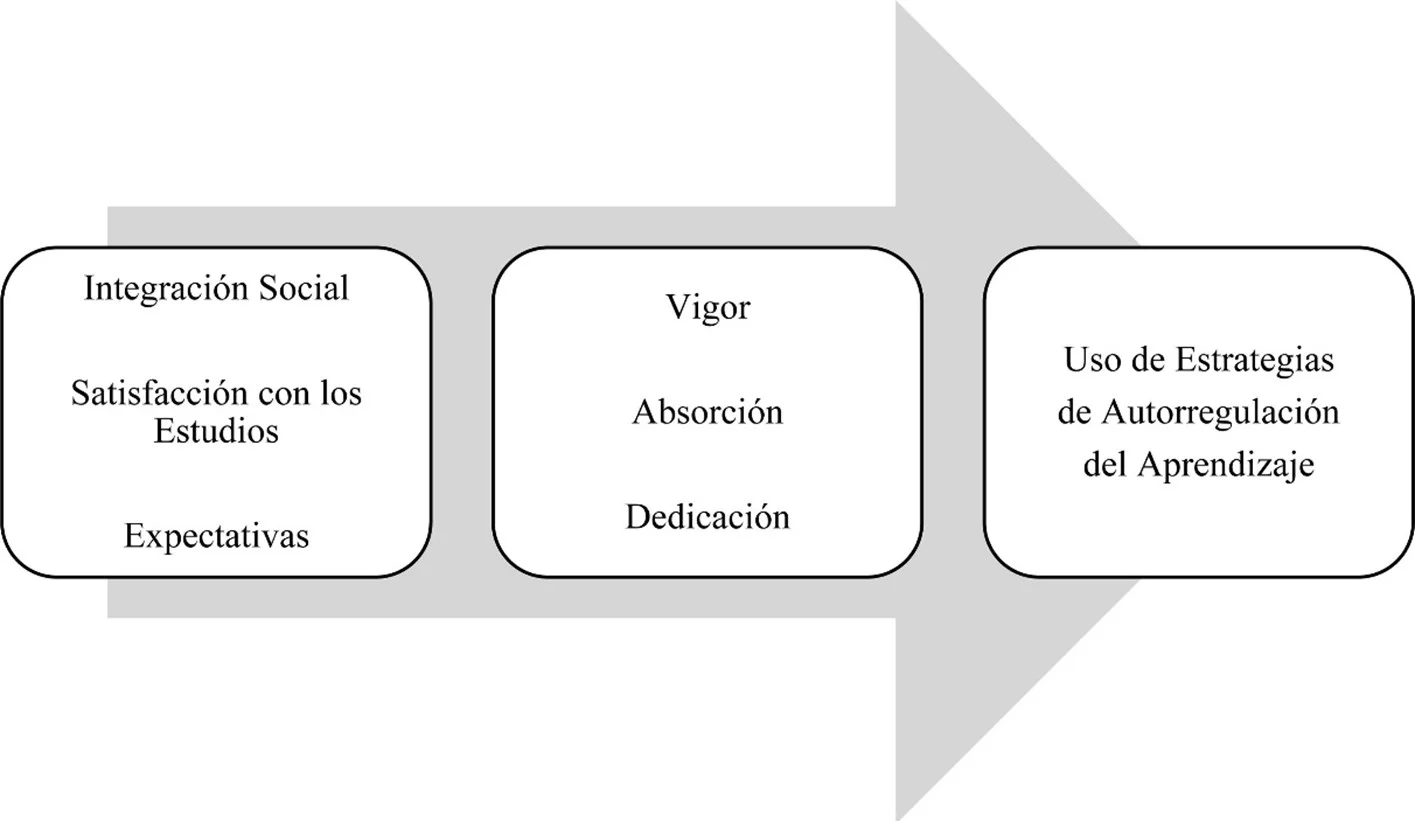

Figura 1. Representación esquemática del estudio (modelo de mediación del compromiso con los estudios). En concreto, se espera que cuanto mayor es la integración social, la satisfacción con los estudios y las expectativas de autoeficacia mayor es también el compromiso del estudiante (mayor vigor, absorción y dedicación); y cuanto mayor el compromiso mayor el uso de estrategias SRL.

Por otra parte, los estudiantes con una alta confianza en sí mismos tienen más probabilidades de acabar con éxito sus estudios universitarios (Ojeda et al., 2011), incluso si estos enfrentan desafíos a lo largo de su trayectoria universitaria. Además, junto con la confianza en uno mismo, según Truta et al. (2018), la satisfacción académica al inicio de los estudios es un predictor significativo de la intención de abandono. Asimismo, los resultados encontrados por Abreu-Alves et al. (2022) y Marôco et al. (2020) han mostrado que el compromiso es una variable mediadora entre el apoyo social percibido y el abandono. Además, se ha observado que las variables de tipo social, tales como llevarse bien con los compañeros de clase o tener buenas relaciones con los docentes, tienen un gran peso a la hora de decidir continuar con los estudios universitarios (Gilardi y Guglielmetti, 2011; Tinto, 2005; Willcoxson, 2010). De este modo, la integración social se ha considerado como un factor protector contra el abandono de los estudios en la etapa universitaria (Cervero et al., 2017; Viale, 2014).