2025「全球前 2% 頂尖科學家」最新發布-終身榜臺灣排名維持19,年度榜臺灣排名第23

2025年9月30日

近日由史丹佛大學的專家們透過 Scopus 的學者檔案發布最新的 「2025 全球前 2% 頂尖科學家榜單(World’s Top 2% Scientists 2025)」,分為「終身科學影響力排行榜(1960 - 2024)」和「2025年度科學影響力排行榜」兩個榜單,藉以衡量學者的長期及近期的研究影響力。資料來源為 Scopus,資料擷取時間為 2025年8月1日。論文數採計時間範圍為 1960-2024年,引用次數採計時間範圍為1996 至 2024 年,單年引用採計時間為2024年。論文根據 Science-Metrix 標準分類,科學家被分為 22 個科學領域和 174 個子領域。學者從採計時間算起往前推算總計必須至少發表過 5 篇論文,評分依據六種關鍵引用指標形成綜合分數,著重於學者的整體引用影響力及作者貢獻度:

總引用次數 (NC)

Hirsch h-index

共同作者修正後的 Schreiber Hm-index (Hm)

以單獨作者身份發表論文的被引用次數 (NS)

以單獨作者或第一作者身份發表論文的被引用次數 (NSF)

以單獨作者、第一作者或最後作者身份發表論文的被引用次數 (NSFL)

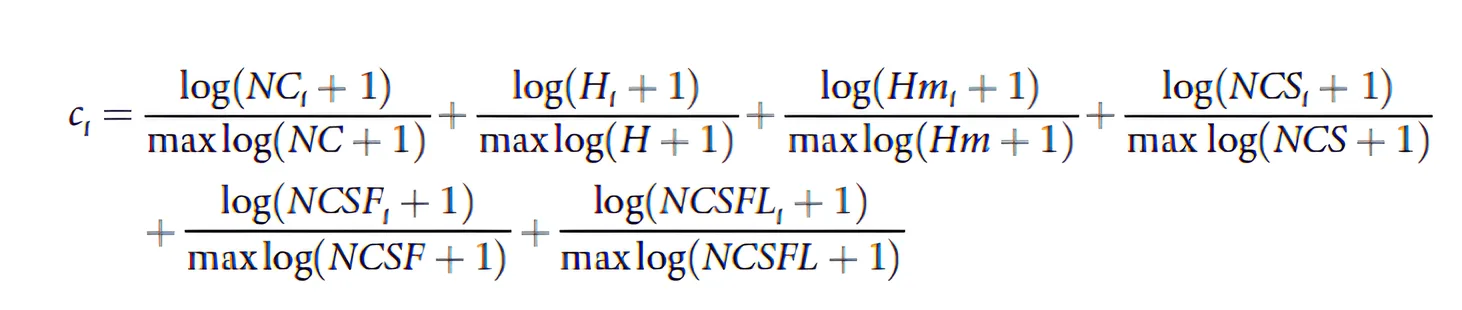

最後以 C-Score 作為排名依據 (將6個經對數轉換的引用指標 (NC、H、Hm、NS、NSF、NSFL) 逐一標準化,給予每個指標 0 到 1 的標準化數值,其中 1 代表該指標原始值最高的科學家, 然後加總)

以下是 C-Score 公式:

今年入榜重點

全球「終身科學影響力排行榜」學者入榜人數增加6%,而臺灣入榜人數增加8%。

全球「終身科學影響力排行榜」入榜學者人數較去年增加6%,臺灣入榜人數增加8%。

全球「年度科學影響力排行榜」入榜學者人數較去年增加6%,臺灣則增加4%。

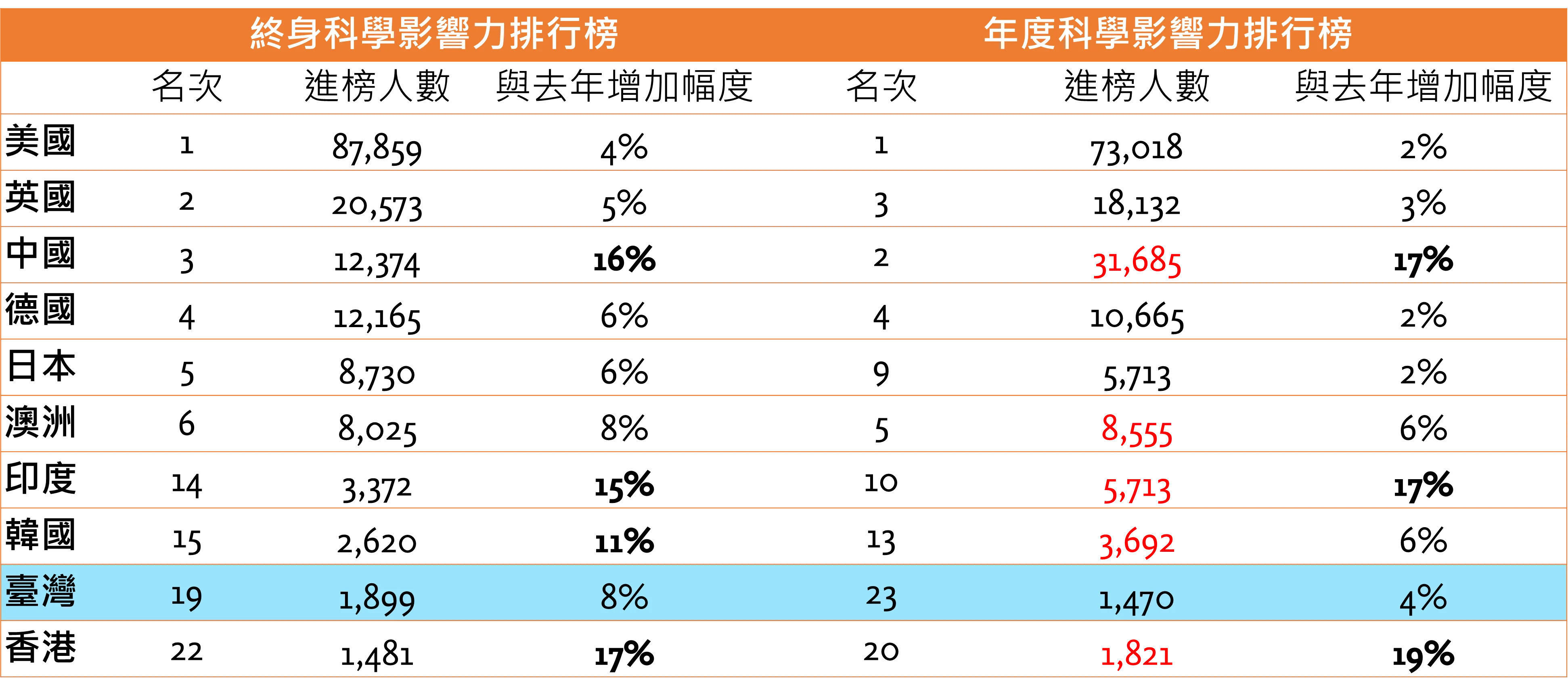

以「終身科學影響力排行榜」的入榜人數來看,臺灣位居第19名。前22名國家/地區中,香港、中國和印度的成長率分別為17%、16%、15%,成長幅度位居前三名,韓國則成長11%,排名第四。

以「年度科學影響力排行榜」的入榜人數來看,臺灣位居第23名。前23名國家/地區中,沙烏地阿拉伯的成長幅度最高,達25%。香港、中國和印度的成長率分別為19%、17%、17%,成長幅度位居第二和第三名。

學科排名方面:

- 「終身科學影響力排行榜」中,台灣排名前三的學科為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學。其中 , 資訊與通訊技術人數增幅最大,從310人增加到353人,增加43人。

- 「年度科學影響力排行榜」中,台灣排名前三的學科為臨床醫學、致能與策略技術 (Enabling & Strategic Technologies) 、資訊與通訊技術。其中,臨床醫學人數增幅最大,從357人增加到398人,增加41人。

全球進榜「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」學者數較去年增加6% ,臺灣分別增加8%和4%

本次發布的2025年版本,分析團隊係依據 Scopus 作者檔案篩選出具有研究發表產出的學者,全球研究者人數從去年的1,025萬名科學家增至1,093萬,「終身科學影響力排行榜」人數從21.7萬多人增至23.03萬人,增長率約6%。「2025年度科學影響力排行榜」人數從22.3萬多人增至23.6萬多人,較去年增長也為約6%。

美國在今年「終身科學影響力排行榜」和「2025年度科學影響力排行榜」人數皆位居第1。中國在「終身科學影響力排行榜」人數位居全球第3,但「2025年度科學影響力排行榜」人數位居世界第2。香港在「2025年度科學影響力排行榜」以驚人的19% 成長速度名列世界第20。臺灣在「終身科學影響力排行榜」名列第19 ,而「2025年度科學影響力排行榜」則位居第23。中國、澳洲、印度、韓國、香港在「2025年度科學影響力排行榜」人數皆高於「終身科學影響力排行榜」人數。今年臺灣共有 1,899位學者上榜「終身科學影響力排行榜」,進榜學者數比去年增加了8%,在「2025年度科學影響力排行榜」有1,470位學者上榜較去年增加 4%。

#名次排序以進榜人數計算 #標紅色字為年度進榜人數多於終身進榜人數 #標粗體為雙位數成長

臺灣入榜領域以應用科學占比最多,其次為健康科學

就整體學科領域涵蓋範圍,區分為應用科學、健康科學、自然科學、經濟與社會科學、人文與藝術五大領域,共有22個主學科及174個子學科。臺灣不論在「終身科學影響力排行榜」或是「2025年度科學影響力排行榜」中,應用科學入榜人數最多,在「終身科學影響力排行榜」共1,049位,占55.2%,而在「2025年度科學影響力排行榜」中,應用科學入榜人數為 600位,占40.8%;健康科學入榜人數在「2025年度科學影響力排行榜」中有大幅度的占比(32.7%)。

臺灣學科入榜人數 - 「終身科學影響力排行榜」

今年的「終身科學影響力排行榜」中,臺灣入榜學科有17個,入榜超過百位學者的學科依序為工程、資訊與通訊技術、臨床醫學、致能與策略技術、物理與天文、化學,共占臺灣入榜的86%。資訊與通訊技術工程人數比去年增加最多,增加了43人,其次為臨床醫學、致能與策略技術、工程,都有兩位數成長,分別為38人、 21人和20人。而化學和數學與統計學科人數則下滑。

臺灣學科入榜人數 - 「2025 年度科學影響力排行榜」

在「2025年度科學影響力排行榜」中,入榜超過百位學者的學科依序為臨床醫學、致能與策略技術、資訊與通訊技術、工程、物理天文,共佔台灣入榜學者的73%,涵蓋應用科學、健康科學及自然科學領域。與去年相比,成長最高的學科是臨床醫學,入榜人數由357增加至398,增加了43人。致能與策略技術也增加了31人。然而,有5個學科的入榜人數較去年下降,尤其是工程學科下滑了23人,化學學科則下降了11人,數學、統計學、地球與環境科學、社會科學分別下降了6人、5人和1人。

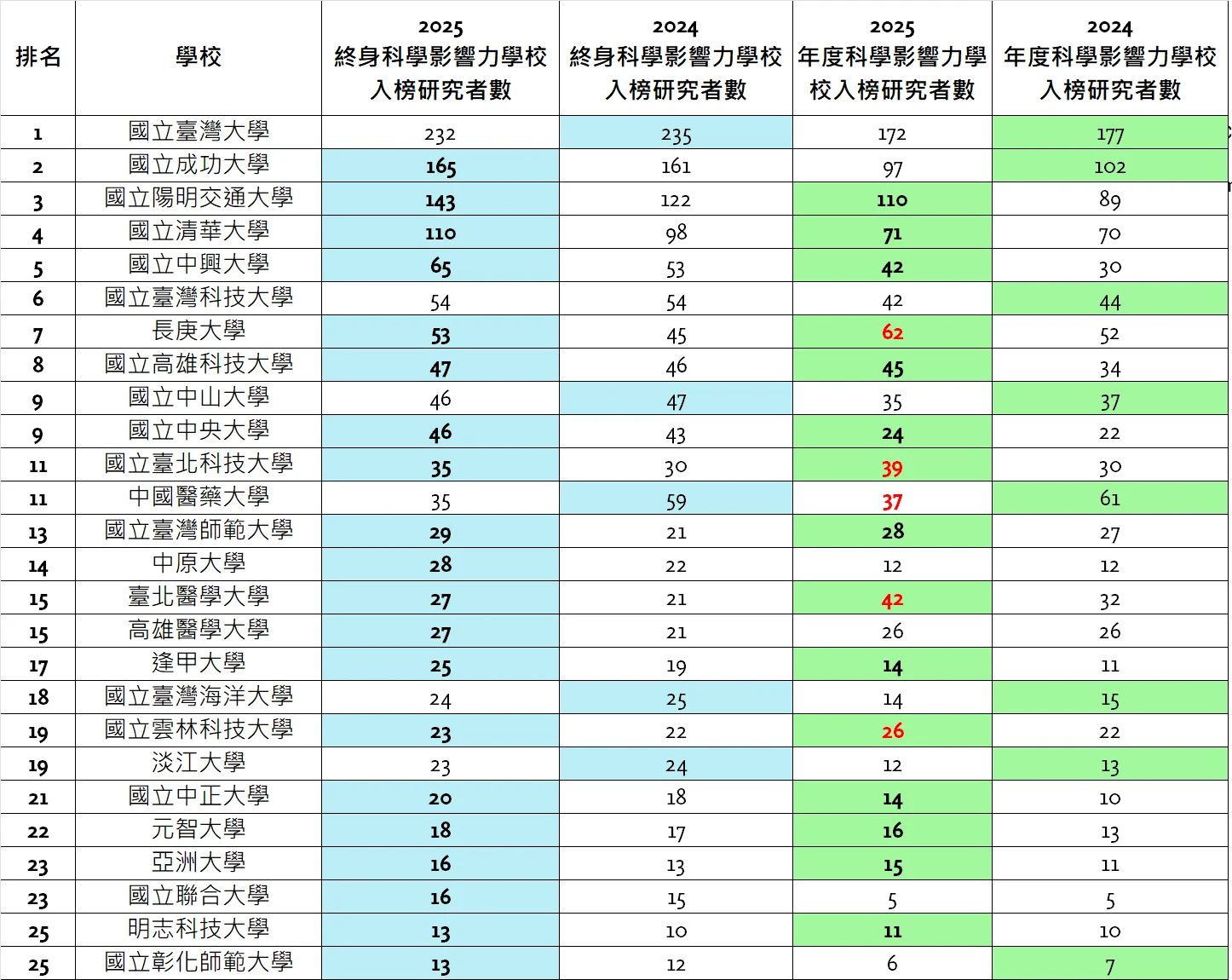

臺灣最具影響力排名前2% 的科學家最多的前25所大學

以下列出今年度「終身科學影響力排行榜」,臺灣篩選入Top2% 學者最多的前25所大學,以及該校之「2025年度科學影響力排行榜」的入榜學者數。相較於去年,今年度「終身科學影響力排行榜」中有19家學校入榜學者數有增加,普遍仍以國立大學有較多以及增加的影響力學者。大部分學校今年的「終身科學影響力排行榜」人數多於「2025年度科學影響力排行榜」的人數。以下紅色標粗體的5所學校則特別是「2025年度科學影響力排行榜」人數多於「終身科學影響力排行榜」人數。

註:此統計數字以2025公布之「終身科學影響力排行榜」為依據,再加上「年度科學影響力排行榜」。此新聞稿只計算學校上榜學者數,醫院、研究機構、企業的研究人員不列計算;此外醫學大學人數計算不包括附設醫院或附屬醫院;有些單位在榜單上僅顯示學院層級,經手動查詢Scopus 作者檔案學校名稱,已合併到該校人數中;大華大學和國立清華大學合併,因此大華大學學者以國立清華大學計算。名次並列學校以「2025年度科學影響力排行榜」入榜研究者數降冪排序。

以下是 2025 全世界 Top2% 頂尖科學家在排除自我引用後6大項指標與最後加總 C Score 的最低與最高分。

查詢 Scopus 作者檔案確保資料正確與完整

為確保您的資料在「Top 2% 科學家榜單」中的正確性與完整性,請您查詢您的 Scopus 作者檔案,確認是否擁有多個作者ID,如有多個ID,請檢查這些ID是否都屬於您的論文,然後請求合併屬於您的論文的多個作者ID。值得注意的是,該榜單會以最後一年的論文貢獻度最高的機構作為您的所屬機構顯示。

「全球前 2% 頂尖科學家」關鍵指標解析

Scopus 作者檔案 - 追蹤長期研究影響力及作者貢獻度

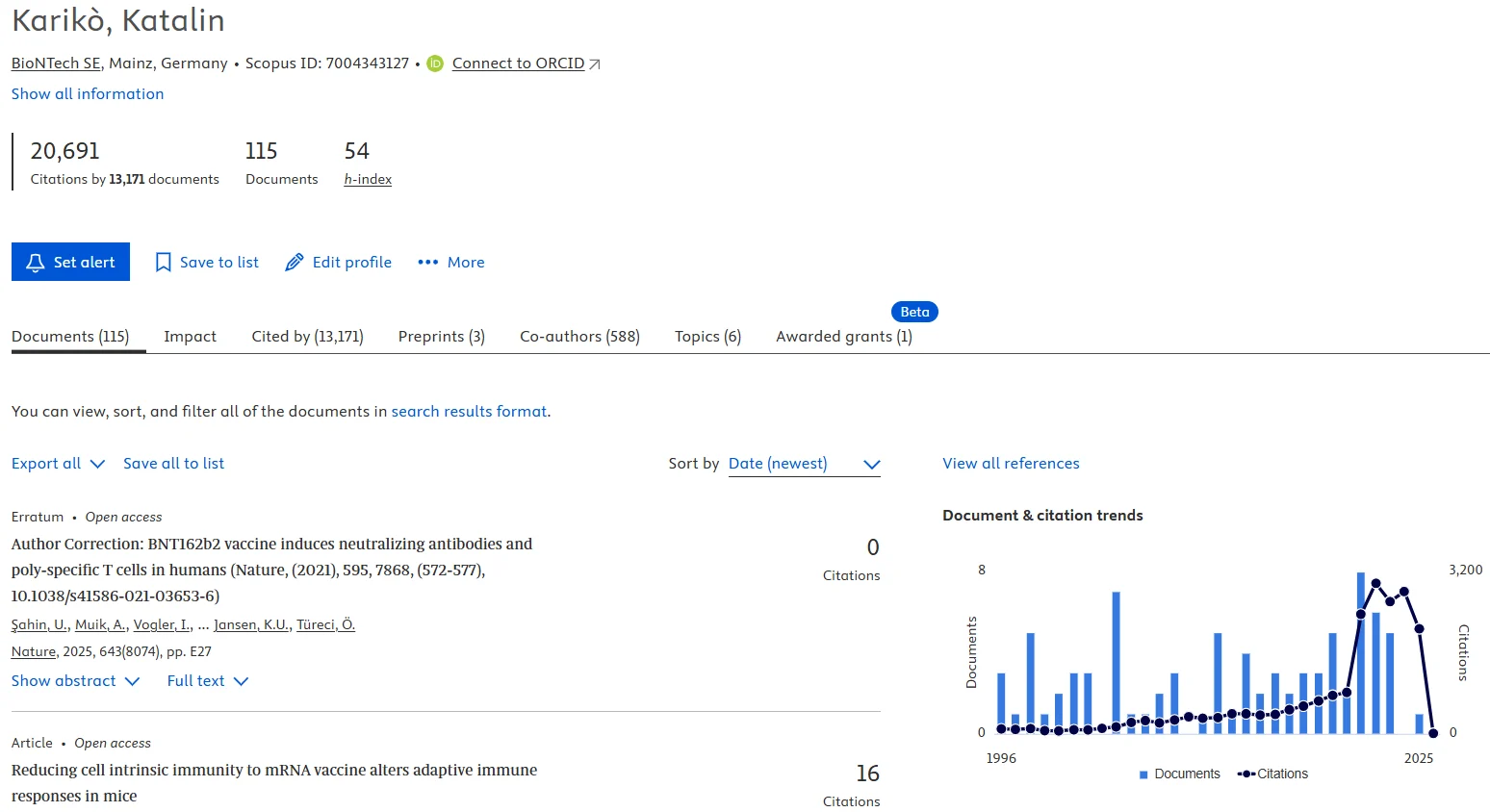

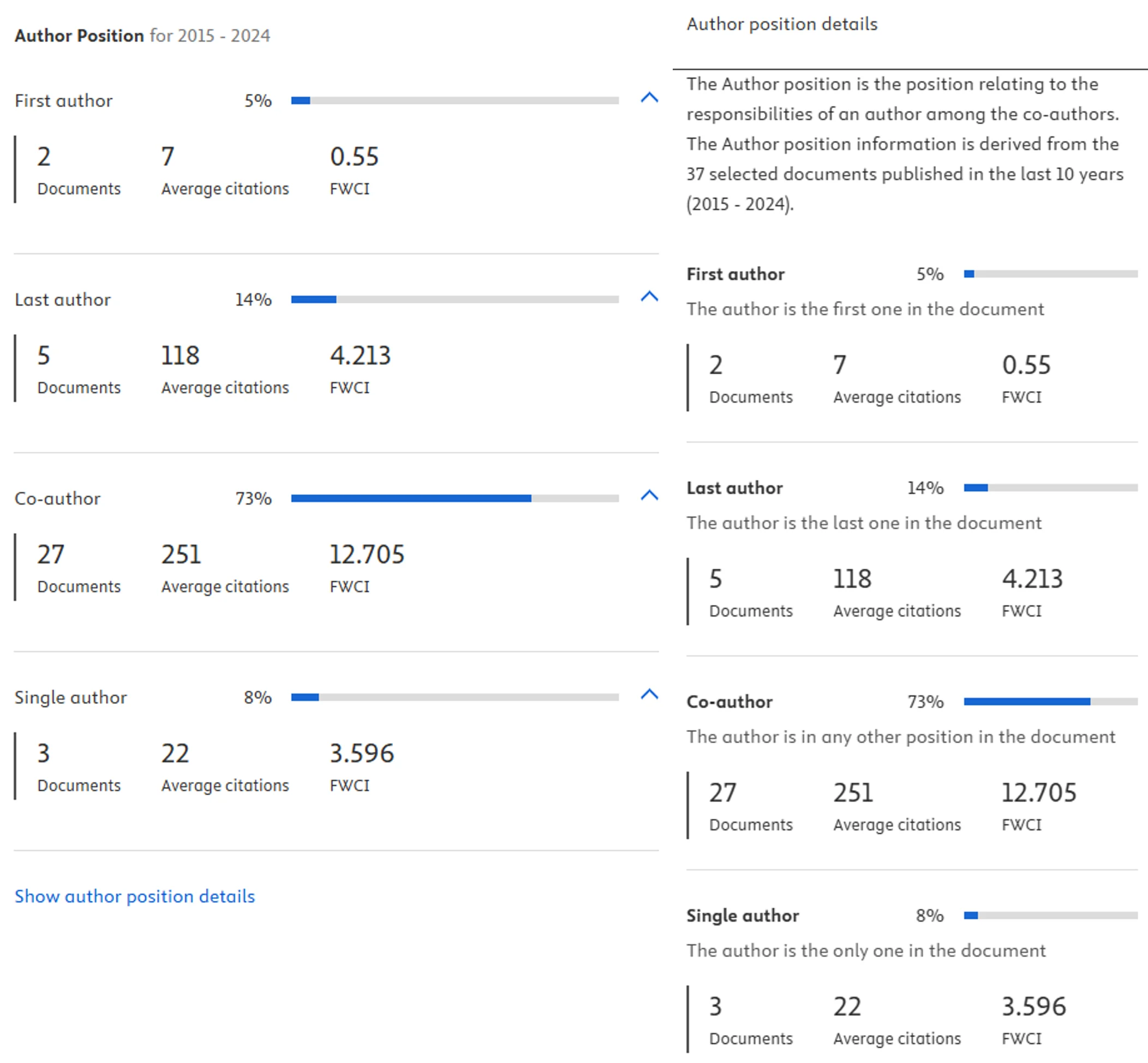

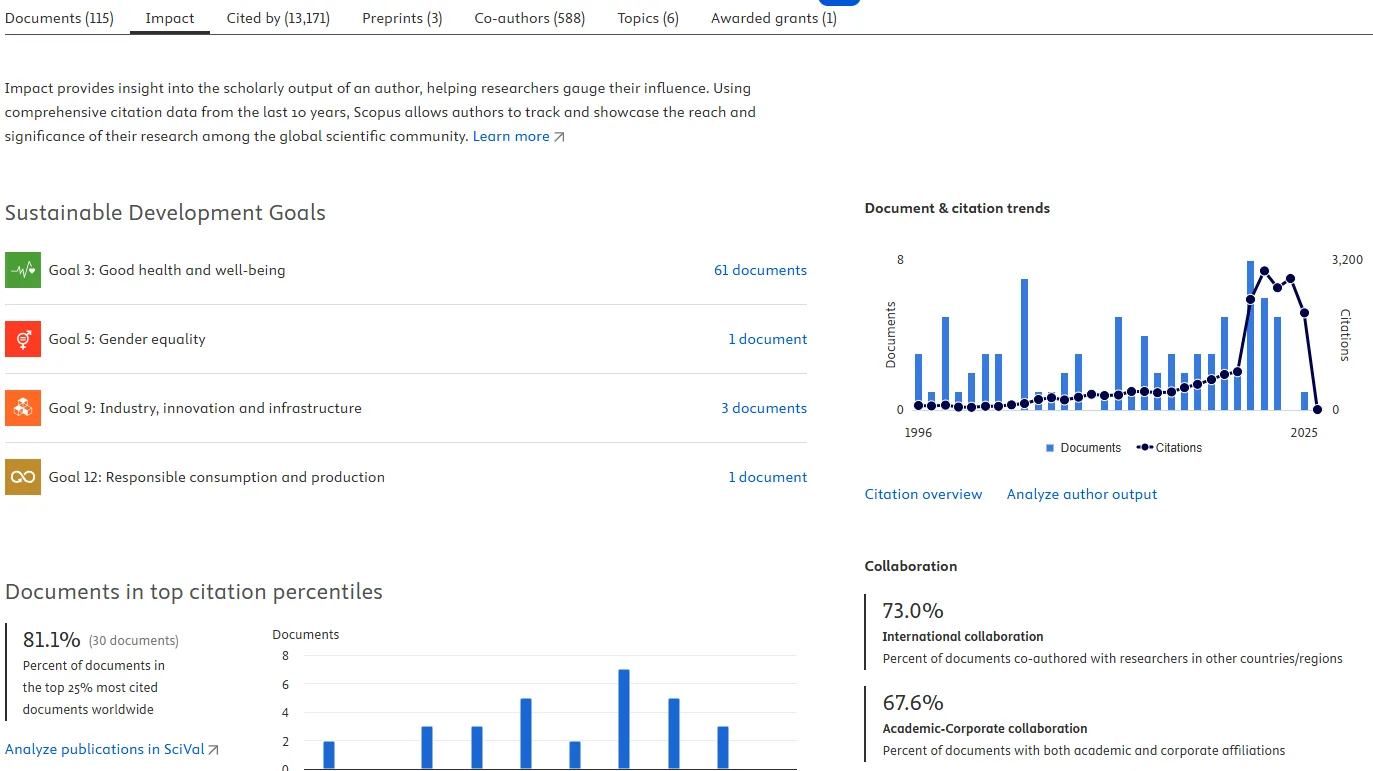

以2023年諾貝爾獎生醫獎得主Katalin Karikó 生物學家為例,從學者的 Scopus 作者檔案,一覽其總論文數、總引用次數、Hirsch h-index之長期綜合研究表現,以及歷年來文獻發表和引用變化,是否仍持續被近期論文引用,還可了解發表論文在SDG上的分布,以及國際合作與產學合作的論文發表占比,並進一步了解發表論文在不同作者發表位置下的引用及影響力,在最近的追蹤研究活動中,可瞭解該學者近年聚焦之研究主題、預印本及贊助研究計畫。

作者序貢獻度分析 & SDGs 影響力分析

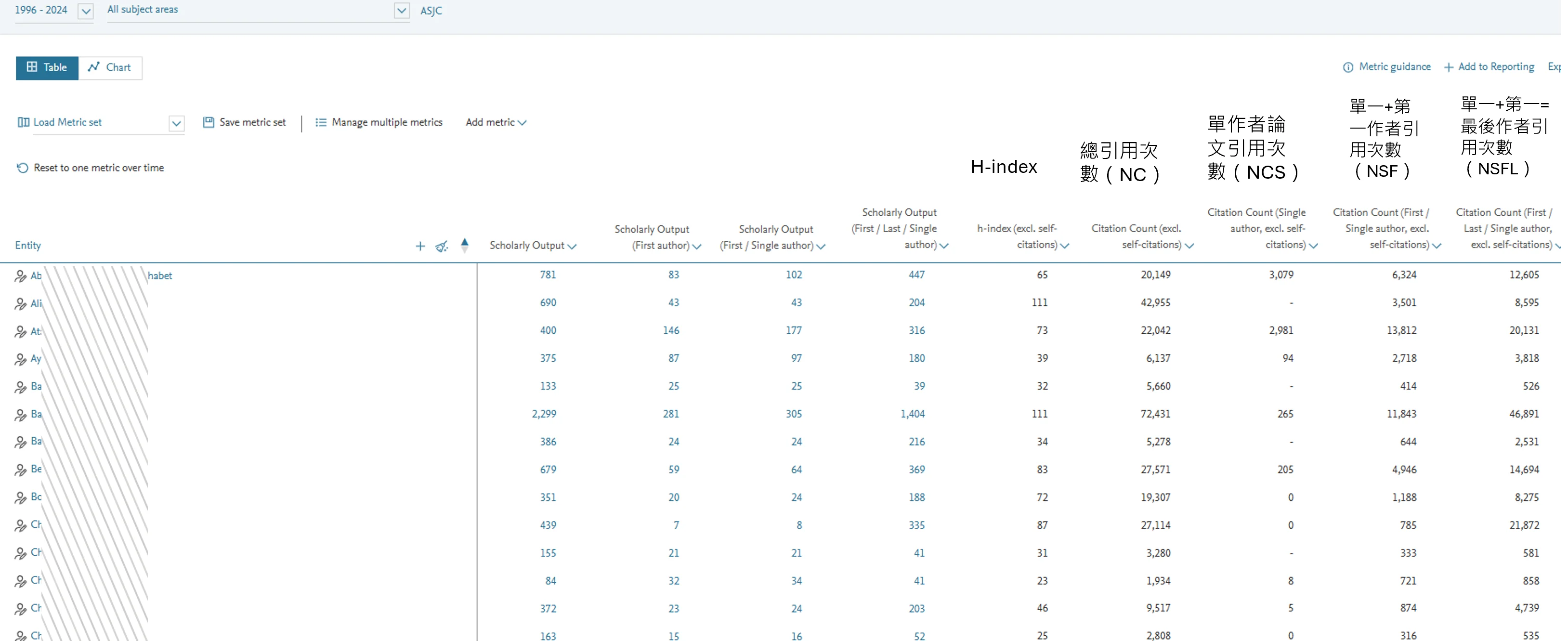

SciVal 提供 Top 2% 學者的 5 大引用指標分析

全球前 2% 高被引學者使用六大核心引用指標,SciVal 包含其中五項(不包括共同合著指標),方便學者查詢這五項研究影響力。 SciVal 內容涵蓋1996年以後發表的文獻,若學者所有論文發表在 1996 之後,可透過這五項指標查詢所有論文引用次數,掌握最新引用狀況,並可選擇排除自我引用,以不同角度評估研究引用影響力。

如果您的作者檔案需要修正或合併,請點此了解如何完善您的作者檔案。

為了確保您發表歷程的完整性,請建立 ORCID 帳號,點此了解 Scopus 作者檔案結合 ORCID 建置